微至動態丨術后鎮痛的“隱形守護者”

微至智能氣腹機系統內置恒壓算法調節,在低流量低腹壓下依舊可以實現穩定的氣腹,減少因高腹壓造成的CO?吸收量增加、對膈下神經的牽拉,進一步減少了術后疼痛的程度及其發生率。

在現代醫學領域,每一次手術的進步都意味著患者康復之旅的更加順暢。而在這背后,有許多看似不起眼的醫療設備正默默地貢獻著它們的力量。今天,我們就來聊聊其中一位“幕后英雄”——氣腹機,以及它在手術中術后鎮痛中扮演的重要角色。

外科手術微創化——術后鎮痛“第一步”

自1987年法國醫生PhilippeMouret完成了世界上第一例電視腹腔鏡膽囊切除術后,便開啟了微創手術的新紀元。外科醫生們開始思考如何進一步減少手術創傷,提高患者的術后舒適度。在這一背景下,隨著腹腔鏡技術的成熟,傳統的開放手術被逐漸替代。腔鏡手術因其切口小、組織損傷少。能有效減輕術后初期的疼痛感。氣腹機作為這一技術的關鍵輔助工具,間接促進了術后疼痛的減輕。

低壓穩定氣腹——術后鎮痛“第二步”

研究顯示,在CO?氣腹條件下,腹腔鏡會受到氣腹影響,從而抬高膈肌,引發膈下穹隆擴張,造成對膈下神經纖維的牽拉,久而久之引發肩痛。由此來看,氣腹壓力會直接影響到膈下神經的受牽拉程度以及膈肌的上升,意味著其與術后肩痛的發生也存在著緊密關聯。[1]

與此同時,適度增加的腹腔內壓力也可以暫時抑制交感神經系統的活動,這有助于阻斷或減弱疼痛信號的傳遞路徑,為患者帶來即時的舒緩效果。因此,術中氣腹機壓力不要大于14mmHg,術中需要相對穩定的腹內壓。[2]

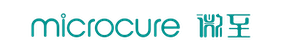

微至智能氣腹機系統具備密閉循環的功能,通過實時(不超過1s)測壓,配合機器內部的智能算法調節,實現了快速補氣。因此,在循環模式下,手術全程都可以在一個相對穩定的的壓力環境下,以較低的流量和較低的腹腔內壓力來進行術中操作。

減少CO?殘留量——術后鎮痛“第三步”

合適的手術視野暴露是手術成功的先決條件,煙霧無法及時清除,手術醫生視野范圍減小,手術操作空間受到一定限制,一方面對病灶的檢查及清除產生不利影響,另一方面也會增加手術操作難度,同時增加人工氣腹時長而增加CO?殘留的可能性。[3]

Songt等[4]證實腹腔鏡術后肩痛與膈下殘留CO?體積呈正相關,同時,由于CO?具有可溶性,充入患者腹腔內形成人工氣腹時可能會被腹膜吸收,通過循環進入肺及血液而引起酸堿平衡紊亂,造成呼吸性酸中毒及高碳酸血癥。

經過長期臨床實踐檢驗,發現疼痛的發生程度以及持續時間均已遠遠超出手術切口疼痛,這也在極大程度上阻礙臨床治療工作的順利開展,特別是婦科宮腹腔鏡聯合手術后,肩痛的發生率極其高。

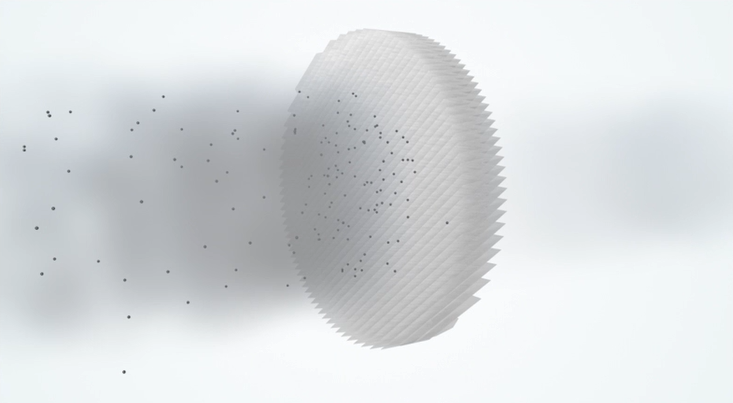

微至智能氣腹機系統可以對8nm以上的微粒達到99.99%的過濾效果,提升手術流暢度,縮短手術時間,減少CO?潴留量。同時,手術后再在腹壁適當施加壓力,盡量將腹腔內殘留的CO?排凈,減輕CO?潴留產生的肩痛和竄氣痛。

隨著醫學技術的不斷進步,除了提高手術安全性、保障良好的術后愈合以外,患者術后疼痛的減輕也越來越受到臨床工作上的重視。因此,讓我們期待在未來的醫療領域中有更多輔助術后鎮痛的新型設備不斷涌現!